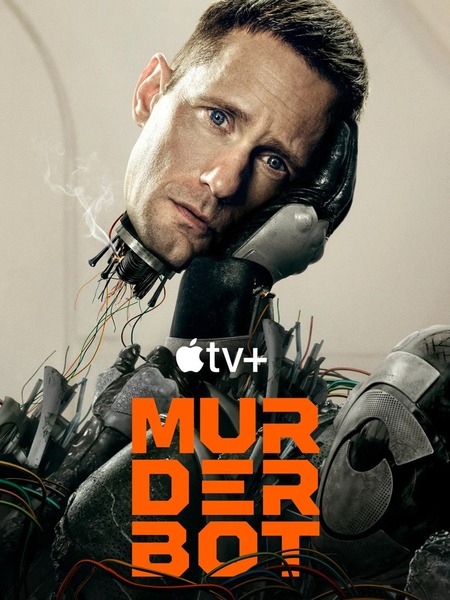

Zoom ce mois sur la série Murderbot. L’adaptation de l’oeuvre de Martha Wells déboule sur Apple TV+ pour proposer 10 épisodes haletants mêlant action, comédie et introspection. À l’écran, Murderbot, c’est SecUnit, un robot de combat sur le retour qui s’est affranchi du contrôle programmé pour… bingewatcher des séries. Il est acheté par une équipe de scientifiques pour assurer la sécurité d’une mission de reconnaissance sur une planète aussi éloignée qu’inconnue et hostile. Conservant jalousement cette autonomie secrète, il tente de garder la distance avec ses nouveaux compagnons de route ; mais derrière sa froideur cynique, il va devoir se débattre avec ses émotions, ses hésitations sociales, sa peur d’être “découvert” ou rejeté. Et son affection naissante pour ces humains qu’il pense mépriser mais auxquels il s’attache. Et c’est ce qui fait tout le prix de cette série : l’émergence des émotions dans une intelligence pas si artificielle que ça.

Trauma enfoui et identité incertaine

Car SecUnit possède bien des zones d’ombre, qu’il nous dévoile au fil de son récit à la première personne. Il doute, il oublie, il hésite à s’affirmer — comme si certaines mémoires étaient protégées de lui-même. Sa quête de savoir “qui il est” résonne avec les thèmes du trauma et de l’identité fragmentée.

À l’image d’un patient qui recule devant des pans de son histoire, Murderbot se débat avec ses “parties” disjointes. Le récit visuel laisse aussi place à des symboliques — glitchs, bug, hallucinations — qui floutent les frontières entre réalité et introspection. Cette distorsion est une belle métaphore des conflits internes.

Contrôle : stabilisateur ou carcan ?

Autre point intéressant : dans la série, Murderbot essaie de tout anticiper, menaces, imprévus, réactions humaines. Il est programmé pour ça, ce régime de contrôle est son mode de survie. Mais l’adaptation dramatique le montre aux prises avec les limites de ce contrôle : quand les choses sortent de son script, il vacille, se retrouve vulnérable.

L’enjeu : apprendre que tout ne peut pas être anticipé sans souffrance. Le prix de ce contrôle est perceptible : tension constante, fatigue émotionnelle, retrait. C’est beau de voir que la série ne gomme pas ces coûts : elle les expose, les dramatise, les rend palpables.

La peur du lien… et la tentative de le traverser

Un des passages marquants de la série ? Lorsque Dr Mensah (membre de l’équipe humaine) est en détresse, Murderbot baisse son masque, la touche, la console avec des extraits de son émission favorite Sanctuary Moon. C’est un moment d’intimité — maladroit, hésitant, mais sincère. La série met en valeur ce paradoxe : celui qui fuit les humains est parfois celui qui les sauve.

Ce mouvement de retrait puis d’urgence relationnelle est un puissant motif psychologique. L’anxiété sociale de Murderbot n’en est pas “résolue” pour autant. Mais à chaque épisode, il accepte (un peu plus) l’autre, se rend disponible, tente d’écouter. Ces mini-révolutions intérieures construisent un chemin thérapeutique implicite.

Vers une acceptation progressive

Clairement, la série Murderbot nous tend un miroir révélateur de notre temps, à plus d’un titre :

- dans un monde saturé de technologie, Murderbot regarde des émissions pour échapper aux interactions qui le déstabiliseraient. Cela reflète notre propre tendance à substituer les écrans au lien.

- La santé mentale y apparaît comme un art de l’équilibre ; la série suggère que le bien-être ne consiste pas à éliminer l’angoisse, mais à composer avec elle.

- Dans cette science-fiction “intérieure”, le décor spatial, les androïdes, les hologrammes deviennent des symboles de notre psyché — lointains, dangereux, fascinants.

- Murderbot n’est pas un héros infaillible, mais un anti-héros fissuré qui assume ses fragilités. C’est dans ses brèches qu’on voit l’humain.

Au fil de la saison 1, on voit le héros s’autoriser à ne pas tout contrôler, à faire des choix pour lui-même, à sacrifier sa sécurité apparente pour protéger ceux qu’il accompagne. Dans le final, il exprime la complexité de son désir : partir seul ou rester avec les humains — il hésite, il choisit, il accepte de subir les conséquences. Ce choix n’est pas une délivrance magique, mais une étape dans un lent processus d’acceptation de l’incertitude comme passage vers un avenir à construire.

A retenir …

La série Murderbot réussit à porter à l’écran la fragilité d’un être “autre” — un robot autonome — pour mieux révéler ce que nous partageons tous : l’angoisse, le désir de se protéger, la peur du lien. En tant que psy, je vois dans ce personnage un miroir : il nous invite à reconnaître que l’autonomie ne doit pas signifier l’isolement, que le contrôle n’est pas la liberté, et que la progression se mesure en petits gestes — en baissant le masque, en tendant la main, en s’autorisant la vulnérabilité.

Cet article vous interpelle ? Vous vous retrouvez dans ces lignes ? N’hésitez pas à me contacter pour en discuter.